水中のプランクトンをかんさつしてみよう!!

...学校の中にある池の水、金魚をかっている水槽(すいそう)、みずたまりの

水、ザリガニのいるみぞの水などがありますね(^o^)

★こどもだけで水をとりにいくときは、自分のからだよりも大きな池や川はあぶないのでやめておきま

しょう。ほかにもあんぜんな場所はたくさんありますよ♪

★とてもきれいにすんでいる水よりも、みどり色のドロドロした水や、くさがおいしげっていたり、

おちばがおちてあるにごった水のほうがプランクトンはたくさんいます。また、ながれがほとんどな

いような場所がオススメです♪

€ ポリ容器(ペットボトルやプラスチックのコップなど水が入るものなら、なん

でもOK)をつかって水をちょくせつすくう

プランクトンネットをつかう(プランクトンネットには水中のプランクトン

が)あつまるのでけんびきょうのかんさつがかんたんになる)

《《プランクトンをたくさんみつけたい…!!》》POINTポイントPOINTポイント

・春から夏、夏から秋にかけて、わたしたちがすごしやすいなとおもう季節(きせ

つ)→冬にみられるプランクトンもあるのでちゅういしてください。

・連続(れんぞく)して晴(は)れている日

・すんだ水よりにごった水!(ちゃいろい水、みどりいろの水)

・水をすくうときは、まわりにおちているえだやぼうなどで水がすこしにごるていど

に少しにかきまぜてみよう

・水中のくさや浮(う)いているおちばのうらなどにプランクトンがひっついてい

ることがおおい

けんびきょうのつかいかたはこちらへどうぞ→→→→ ○

《準備するもの》

けんびきょう1台、スライドグラス、カバーグラス、ピンセット、こまごめピペット、

(メチルセルロース、ワセリン)

《手順(てじゅん)》

€プレパラートを作る

・シャーレ内の水をこまごめピペットで吸い、スライドグラスの上に一滴おとす

・ピンセットでカバーグラスをもち、おとした水の上に空気が入らないようにそっ

とかぶせる

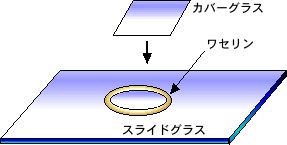

※水がおおいときや、プランクトンがよく動き回るものの場合、カバーグラスのそとに水があふれ出ていく

ことがあります。カバーグラスとスライドグラスのあいだに図のようにワセリン(あぶら)でクッションを

作れば、水はでていきませんし、プランクトンもカバーグラスに押しつぶされません。(図)

※この図鑑の写真撮影(しゃしんさつえい)時にはプランクトンの動きをおさえるため、メチルセルロース

(浸透圧変化を起こしにくい)を一滴おとしました。

プレパラートを顕微鏡(けんびきょう)で観察(かんさつ)する

◎低い倍率(ひくいばいりつ)からみてみましょう。対物レンズと接眼レンズの数字をかけたものが倍率

(ばいりつ)です。(例、対物レンズ4倍、接眼レンズ10倍だとすると4×10=40倍となります。)

けんびきょう1台、スライドグラス、カバーグラス、ピンセット、こまごめピペット、

(メチルセルロース、ワセリン)

《手順(てじゅん)》

€プレパラートを作る

・シャーレ内の水をこまごめピペットで吸い、スライドグラスの上に一滴おとす

・ピンセットでカバーグラスをもち、おとした水の上に空気が入らないようにそっ

とかぶせる

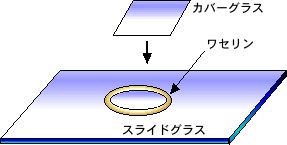

※水がおおいときや、プランクトンがよく動き回るものの場合、カバーグラスのそとに水があふれ出ていく

ことがあります。カバーグラスとスライドグラスのあいだに図のようにワセリン(あぶら)でクッションを

作れば、水はでていきませんし、プランクトンもカバーグラスに押しつぶされません。(図)

※この図鑑の写真撮影(しゃしんさつえい)時にはプランクトンの動きをおさえるため、メチルセルロース

(浸透圧変化を起こしにくい)を一滴おとしました。

プレパラートを顕微鏡(けんびきょう)で観察(かんさつ)する

◎低い倍率(ひくいばいりつ)からみてみましょう。対物レンズと接眼レンズの数字をかけたものが倍率

(ばいりつ)です。(例、対物レンズ4倍、接眼レンズ10倍だとすると4×10=40倍となります。)