米国セントラル・ミシガン大学から本学に交換留学中のコナス・コナー・エドワードさんが附属小学校6年生の「外国語」の授業に参加しました。

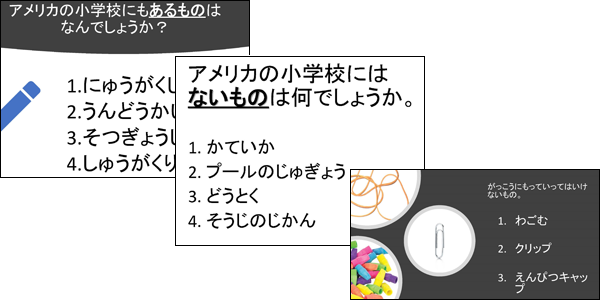

最初にコナーさんがアメリカの小学校での生活についてクイズを交えながら紹介をしました。

<アメリカの小学校紹介スライド(一部)>

国紹介の後、コナーさん、参加者も加わって、みんなでアルファベットの成り立ちを考えるグループ活動を行いました。

元気な子どもたちの声に後押しされて、コナーさんもリラックスして楽しく参加をすることができました。附属小のみなさん、どうもありがとうございました。

| 【児童の感想】 ・「日本とアメリカのちがいなど」 私はずるいと思った。なぜかというと、アメリカの小学校の校舎は超きれいで、なんかとてもうらやましかったからだ。 しかも、自分の好きなお弁当も持って来て食べられるし、その時私は、絶対アメリカの学校うらやましいやん。なぜかというと、きらいな野菜などをお弁当に入れなければ、野菜を食べる必要がなくなるからだ。 あと、アメリカの学校でやってはいけないことは、だいたい小学生がけがしそうなやつだったから、先生は心配性だなぁと思った。 今日、授業でアルファベットの最初を知りました。物を文字にあてたというのはわかるけど、あれほど変な形なのは意味がわからなかった。しかもものの顔だとか言われても、全然似てないし、Pのやつで形は口だったので、輪郭かいたほうがわかりやすいやろ!って思った。 あと、ラクダのこぶとかあったけど、カクッとしていてわかりにくかった。 これらから、アルファベットの最初の文字の特徴がわかりました。 それは、あまり文字に丸みがないということです。 ・今日はコナーさんの話を聞きました。外国の学校について話してくれた。 まず、学校がめっちゃきれいだった。で、思ったけど学校名ってローマ字で書いているのか、英語で書いているのか、どっちなのかなーと思った。 印象に残ったのは、学校に輪ゴムを持って行ってはいけない、理由はとばすからで、なんかそれで事故みたいなのがあったのかなーと思った。 その次にジュースを持ってきていいのがいいなと思った。外国にはお茶がないから?(日本の文化だから?) そして、外国の勉強は日本の勉強みたいに、算数とか国語とかはちゃんとあるのかなーと思った。そして、コナーさんは日本の学校をどう思っているのかなーを思った。 そして、アルファベットは変な形から作ったのがわかったけど、だれがつくったのか?それがいつできたのか?を知りたい。キリスト(アメリカ?)かもなーと思った。 ・「この学校もいいよな~」 今日、アメリカの留学生のコナーさんが来て、小学校のことを教えてくれた。 9月~5月(もっと学校にいたいオレ)で、昼食持参又は購入、輪ゴム禁止、卒業式のみ、水泳・家庭科・道徳・そうじ×。なんとなくアメリカやな~ていう感じ。 でも、この学校は給食がおいしい、行事がいっぱい、プールがある、学校が長いのがよくて、やっぱりオレはオレの学校が一番好きかな~と思う。 アルファベットの学習もして、成り立ちがわかった。でも、漢字みたいに一字で意味がないから、成り立ちから音は適当に入れた?成り立ち、じゃあどうでもよくない?みたいな。 |

| 【参観した学生の感想】 教育発達専攻教育学専修3回生 石松 大雅さん コナーさんの緊張している様子がヒシヒシと伝わってきましたが、子どもたちの食いつきも良くていい活動だと思いました。 子どもたちがアメリカの学校との違いに対して、「羨ましい」とか「全然違う」とか、一つ一つに驚いたり日本と比較したりしている様子が印象的でした。 子どもたちが今当たり前にすごしている学校生活を改めて捉え直すいい機会にもなったと思います。 |

| 【参観した学生の感想】 教育発達専攻教育学専修3回生 橋本 朋樹さん 今回、授業を見学させていただいて日本の小学校と外国の小学校の違いについて学ぶことができました。 内容も子ども達が知りたくなるような、アメリカの小学校の施設や昼食を紹介していて、子ども達の周りにある環境と違うことを感じて、 羨ましく思う子どもや自分たちの小学校にしかないものを感じたりと、新しく知ることだけでなく自分の環境について考え直すことができていたのでとても良かったと思いました。 |