- 本学で学びたい方へ

- 在学生の方へ

- 卒業生・修了生の方、現職教員の方へ

- 自治体・企業の方へ

- 一般・地域の方へ

- 教職員の方へ

- 大学紹介

- 入試情報

- 学部・大学院

- 進路・就職

- 教育・学生生活

- 国際交流・留学

- 産官学連携

PDF版「研究者インタビュー」はこちら

「グスコーブドリの伝記」や「銀河鉄道の夜」などの幻想的な童話で知られる宮沢賢治。明治29年に現在の岩手県花巻市に生まれ、詩人、童話作家として活動したほか、農民の生活向上のための農業指導にも尽力しました。教科書にも作品が載る国民的な作家ですが、じつは存命中は知る人ぞ知る岩手のアマチュア作家という位置づけでした。私の研究では、岩手県の農村に住むアマチュア作家としての側面に着目し、地方文化の文脈からその文学活動に光をあてています。

宮沢賢治にとっての主な文学活動の場は、同好の士が集まって発行する文芸同人誌でした。現存する同人誌を調べると、ほかにも多くのアマチュア作家たちが農村で活動していたことがわかります。例えば、福島県のアマチュア詩人が集まる北方詩人会は、同人詩誌『北方詩人』を昭和2年からの約13年間に30冊発行しています。東北地方を代表するこの雑誌の同人たちは何度か宮沢賢治を取り上げ、東北地方で活動した詩人として高く評価しています。ほかにも、盛岡高等農林学校の学生など、作品づくりに精を出す青年がたくさんいました。

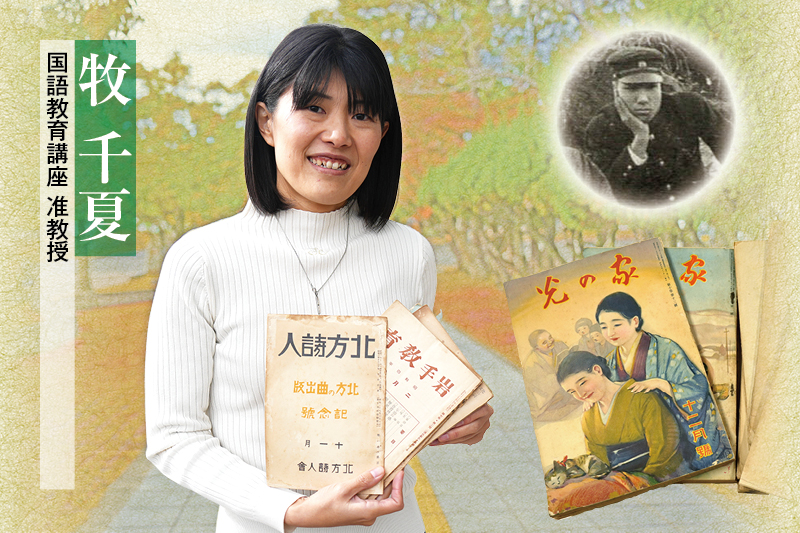

後列左から2番目が宮沢賢治。(「寮友たちと」1916年、保阪嘉内・宮沢賢治アザリア記念会蔵)

先行研究の多くは、宮沢賢治を地方に突然現れた稀有な作家と見做していました。ですが、農村には東京の文壇とはまた違う、豊かな文学活動の土壌が存在していたのです。どこにも発表できず、誰にも読まれない環境なら、宮沢賢治という作家も生まれていなかったでしょう。こうした農村の文化的コミュニティの再評価も進めています。

農村の文学活動を考えるうえで注目したのが、現在の農業協同組合・生活協同組合の前身である産業組合です。農村経済の活性化を目的とする団体なのですが、大衆雑誌『家の光』を発行していました。『家の光』は産業組合をテーマにした小説を連載し、農村青年の投書を載せていました。文学活動をしていた一部の青年たちも産業組合に関心を寄せ、宮沢賢治も産業組合をモチーフとする童話や詩を執筆しています。

宮沢賢治は一時期、花巻農学校で教師をしていたので、当時の教育運動や岩手県教育会が発行する機関誌などにも関わっています。驚いたのは、最近新たに発見された『子供の力』という当時の児童雑誌の目次に、地方の同人誌や産業組合運動に関わった顔ぶれが並んでいたことです。

(関連論文 https://nagano-nct.repo.nii.ac.jp/records/1118)

なぜ文学活動と産業組合、そして教育がつながるのか。彼らはいったいどんな人物だったのか。そのつながりがはっきり見えたのは、農村での彼らの地位を調べていたときでした。どんな仕事をしてお給料をいくらもらっていたか、土地をいくつ所有していたかなどを地道に調べてみると、彼らの多くは中小地主の家の長男だとわかったのです。

1920年代後半は左翼運動の勢いが強かった時期。彼らも土地を奪われかねない身分だったはずです。それにもかかわらず、貧しい農民たちの暮らしをよくしたいと農村文化の向上に励んでいた。彼らの身分の枠のなかで、社会的な弱者の役に立ちたいと考えたから、産業組合にも子どもたちの教育にも関わっていたんだと腑に落ち、その姿が生き生きと浮かび上がりました。

(関連論文 https://nagoya.repo.nii.ac.jp/records/29091)

農村の文学活動について調べるのは、資料にアクセスするだけでひと苦労。アマチュア作家たちは著名な商業雑誌に作品を載せていないので、資料の多くは岩手県や福島県にしか残っていません。古本屋に何度も通ったり、現地の図書館や公文書館に足を運んだりと根気よく資料集めに励んでいます。これまで誰も注目してこなかったアマチュア作家たちの活動を現代に蘇らせたい。その道を開拓している最中です。

新たに挑戦しているのが、デジタルヒューマニティーズの手法を活用した資料の読解です。これまで農村を主題とする文学は、ナショナリズムに根拠を与える国策文学だとして批判的に論じられてきました。でも、地方の同人誌を調べた実感としては、彼らがそれほど国家に関心があると思えなかったのです。

そこで『家の光』の投書欄に寄せられた600件以上の投書をテキストデータ化し、統計的に分析しました。すると、「朝の農作業は気持ちがいい」とか、「我が村に醤油の工場を建てました」という農村の人びとにとっての身近な話題がほとんどだったんです。

「文学研究は作品を精読してこそだ」という価値観があり、こうした統計的分析はまだあまり評価されていません。でも、従来の文学研究とは異なる視点から資料に光をあてるデジタルヒューマニティーズの手法だからこそ、わかることがたくさんあると考えています。

現在は、国立国会図書館が近代のさまざまな資料をデジタル化しています。資料の発見もアクセスも簡単になりましたが、反面入手できた資料が個人で読み切れる量を超えてしまうことがあります。こうした膨大な資料の整理にも、デジタルヒューマニティの手法が応用できると考えています。

これから教員になるにあたって、卒業論文で取り組む研究の内容を直接に生徒に話すということは、あまりないかもしれません。でも、大学での研究は自分が「これをしたい!」と思ってするもの。その情熱は国語科という科目への愛につながるはずです。自分の好きな作品に情熱と時間を捧げる4年間にしてほしいですね。

研究論文はできるだけオープンアクセスになってほしいですね。図書館で論文をコピーする作業も楽しくはあるのですが、だれでもいつでもそうした時間がとれるとは限りません。子どもが昼寝している間、仕事から帰って寝るまでの間など、寸暇を惜しんで研究をしている方がいます。こうした研究環境の整備が、全体的な研究力の向上にもつながると感じています。

オープンアクセスで読める論文:

牧千夏「産業組合という希望 : 宮沢賢治と賀川豊彦とによる農村の更生」(『JunCture : 超域的日本文化研究』9、2018)

https://nagoya.repo.nii.ac.jp/records/29091

牧千夏「宮沢賢治とその生徒の経済的・教育的階層」(『長野工業高等専門学校紀要』55、2021)

https://nagano-nct.repo.nii.ac.jp/records/1118

五嶋千夏「もの足りない農本主義」(『日本文学』62(6)、2013)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/nihonbungaku/62/6/62_36/_article/-char/ja/

書籍:

牧千夏『農村青年の文学 昭和初期の農村アマチュア作家と宮沢賢治』(ひつじ書房、2023)

論文:

牧千夏「1910-45年における 「芸術」「文学」「小説」の変遷 ―― 日本近代文芸批評を自然言語処理する」(『跨境』19(1)、2024)

https://www.bcjjl.org/journal/view.php?number=334