- 本学で学びたい方へ

- 在学生の方へ

- 卒業生・修了生の方、現職教員の方へ

- 自治体・企業の方へ

- 一般・地域の方へ

- 教職員の方へ

- 大学紹介

- 入試情報

- 学部・大学院

- 進路・就職

- 教育・学生生活

- 国際交流・留学

- 産官学連携

PDF版「研究者インタビュー」はこちら

落ち込んでいると下を向いてしまったり、自信のないときは肩をすくめて前かがみになったり、晴々しい気持ちのときには胸を張って歩けたり……。心身の健康状態は、私たちが思う以上に〈姿勢〉に現れています。これまでに幼児から大学生、アスリートや高齢者など、さまざまな人たちの姿勢を計測してきました。計測結果をフィードバックして、ストレッチなどの運動指導を実施したとき、姿勢はどう改善し、心身にどんな変化をもたらすのでしょうか。

姿勢が悪いと、骨や神経、筋肉に負担がかかります。生理学において「よし」とされる姿勢は、こうした負担がもっとも少ない姿勢です。「よい姿勢」の人を横から見ると、耳、肩、大転子、膝関節、くるぶしの前に5つの点をつなぐ線がまっすぐに引けます。この「よい姿勢」の基準から線と点がどれくらいずれているのかで、姿勢を評価します。(図1)

図1 理想的な姿勢配列

計測結果を見ると、幼児であっても、アスリートであっても、首が前に出ていたり、足の指をつかわずに立っていたり、姿勢が乱れている人がいます。

スマートフォンやコンピュータは、現代の仕事や生活に欠かせません。小学校でもコンピュータをつかう授業が増えていて、パソコンを操作しているときは前かがみの姿勢になりやすく、子どものころから姿勢が乱れる環境に囲まれています。姿勢が乱れると、筋肉がうまくつかえなかったり、呼吸が浅くなったり、自律神経の乱れにつながったり、内臓を圧迫して内臓機能に影響を与えたりと、疾患の引き金となりかねません。神経への負担が蓄積すれば、将来的に関節痛などの症状につながることも考えられます。よい姿勢を意識することは、さまざまな不調や疾患を予防する第一歩です。

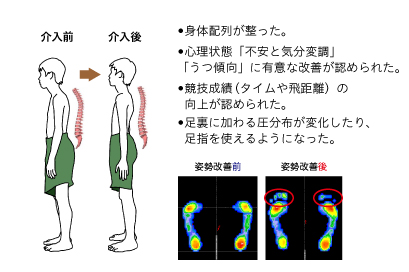

姿勢の評価のあとは、1か月〜数か月間、1日5分程度のストレッチに取り組んでもらいます。背骨を整えたり、体幹を伸ばす動きをしたり、横隔膜をほぐして呼吸をしやすくしたりすると、1か月でも目で見てわかるほどの姿勢の改善がみられます。(図2)

図2 姿勢の介入(改善)による心身の変化

見逃せないのが、姿勢とこころとの関係。

不登校の経験がある高校生を対象に、姿勢評価と姿勢改善のプログラム、アンケートでの心理的評価を実施しました。すると、2か月のストレッチで、姿勢が整ったり、身体諸症状の改善がみられました。さらに、「劣等感の軽減」や「学校適応感」の項目で統計的に有意な改善がみられたのです。(▶︎関連論文)さらに、目に見える変化もありました。最初はうつむき気味だった生徒たちが2か月後、私のもとに駆け寄って、「先生、腰が痛くなくなった!」、「肩こりが楽になった!」と明るい顔で話しかけてくれたのです。

奈良教育大学で学ぶ学生の多くは、将来、教員として子どもたちと向き合います。子どもたちが言葉にできない悩みや不安に、姿勢を見て気がつけるかもしれません。なにも姿勢にかぎりません。こころとからだは密接にかかわっていると知ることで、姿勢や表情、ふるまいから子どもたちのこころも含めた健康に気づける教員になってほしい。教育大生に伝えれば、彼らがさらに次世代へと届けてくれる。教育大学だからこその波及効果を意識しながら教壇に立っています。さらに、「劣等感の軽減」や「学校適応感」の項目で統計的に有意な改善がみられたのです。(▶︎関連論文)

アンケートの自由記述には、つぎの研究につながるヒントが潜んでいます。たとえば、姿勢の介入により排便がしやすくなったなど、便に関する声は多いです。ストレッチをすると骨盤の位置が変わりますから、着席時の姿勢が変わり、勉強に集中しやすくなったと感じる生徒もいました。

全国大会常連校のバスケットボール部員の姿勢を調査したことも。姿勢が改善するとシュート時のからだのぶれが減ったり、ジャンプ力が向上したり、姿勢が競技パフォーマンスの向上につながることもわかりました。

小学生のころからバスケットボールと陸上競技に打ち込み、毎年のように全国大会に出場していました。でも、大学2回生のころ、バスケットボールの試合中に膝を怪我してしまったのです。当時は「部活も勉強も楽しい」と、夜中まで勉強して朝早くから部活動や勉学に励む日々。睡眠や栄養が不足して、からだが悲鳴をあげていることに気がつきませんでした。スポーツをすることが当たり前の毎日から一転、入院生活とリハビリ一色の大学時代となりました。

そんな経験をへて、からだのことをもっと勉強しようと、大学院は医学系研究科に進学。運動生理学や予防医学が学べる研究室で、6年間みっちりとからだの機能や構造にまつわる知識を叩き込みました。

研究を通していろいろな人とかかわると、健康の課題は人それぞれだと感じます。アスリートの支援では、月経や女性ホルモンなどに関する女性特有の課題に直面します。(▶︎関連論文) こころとからだの健康には、これらの課題の解決や予防が重要です。口腔内環境と運動パフォーマンスとの関わりも密接ですし、姿勢と腸内環境も影響がありそうです。研究テーマはどんどんと広がります。

最高のパフォーマンスをめざして、アスリートが日々練習を重ねるように、学業や仕事においても最大限に力を発揮するには準備やケアが必須。がんばりすぎて体調を崩したり、怪我したりすれば元も子もないけれど、限界に挑まなければ最高のパフォーマンスは引き出せない。そのジレンマは、私も経験してきました。

からだの仕組みを知ることは、そんなジレンマを解消する一つの方法です。よい姿勢、よい呼吸との付きあいは一生つづくもの。かかわる人たちの将来にも目を向けた、こころとからだの健康増進に貢献できる研究・活動をつづけたいです。

広く情報を共有できますし、私も情報を見ることができるので、つぎの研究や活動などにつながります。いま、世界にある課題を見つけるきっかけにもなっています。

オープンアクセスで読める論文:

●Effects of Postural Interventions on Physical and Psychological Aspects of Children in Terms of Secondary Sexual Characteristics (2022)

●Physical and psychological effects of postural educational intervention for students experienced school refusal (2023)

●A Survey of the Menstrual Status of Female College Students (2023)